自相矛盾的使命注定了布林肯们会一次次无功而返。

▲11月3日,以色列总理内塔尼亚胡(后排右二)会见到访的美国国务卿布林肯(前排右二)。图/新华社发(以色列总理办公室供图)

文 |陶短房

11月6日,布林肯在土耳其首都安卡拉盘桓数小时后悻悻离开,结束了其为期4天,被各方评价为“空手而归”的中东之行。

据环球资讯广播援引外媒报道,布林肯6日访问土耳其时,遭遇冷脸,不仅在抵达机场时未受到土方高级官员迎接,而且被土总统埃尔多安以赴外地视察为由“避见”。

而土耳其是布林肯此次中东之行的最后一站。11月3日至6日,布林肯对中东地区开展“旋风式”外交,先后访问以色列、约旦、约旦河西岸、塞浦路斯、伊拉克、土耳其,与当地领导人就巴以冲突进行协调及沟通。

一路遇冷

6日的安卡拉之行是布林肯此次中东之行最早公布在日程表上的行程之一,当时吹风的美国高官曾表示,布林肯“期待与土耳其总统埃尔多安就加沙局势、巴以问题和中东和平展开讨论”。然而在安卡拉停留的几小时,他仅见到土耳其外长费丹,埃尔多安始终未曾露面。

而这或许是东道主的刻意安排。自10月7日哈马斯发动袭击引发本轮冲突以来,土耳其对以色列不分良莠放纵报复,及美国一味偏袒以色列十分不满。埃尔多安曾公开表示“不再将以色列总理内塔尼亚胡视为对话对象”,并在11月4日,即布林肯抵达安卡拉前两天,召回其驻以色列大使。冷落布林肯,或许也是表达对美国的不满态度。

而埃尔多安的闭门羹不过是布林肯此次中东之行一路冷遇的缩影。

11月3日,他抵达第一站——以色列,在照例竭力显示对以色列及内塔尼亚胡立场的“绝对支持”之余,用尽可能委婉的语气希望后者同意所谓“人道主义暂时停火”方案,即暂时停火,放行一些人道主义物资运入加沙后再打,但被内塔尼亚胡当面拒绝。

11月4日,他抵达约旦首都安曼。在一天内密集会晤了约旦外长萨法迪、埃及外长舒克里,以及沙特、卡塔尔、阿联酋等国家外交官员,继续试图兜售美国“人道主义暂时停火”提议,并尝试推销让巴勒斯坦在加沙“战后”建立一个绥靖行政机构的“善后方案”。

但约旦、埃及两国外长当着媒体记者的面断然拒绝“人道主义暂时停火”,要求“立即无条件停火”和“停止这种疯狂”,驳斥美以“进攻加沙是以色列行使合法自卫权”的说辞。

而对于所谓“加沙善后安排”,中东各国外交官员都嗤之以鼻。萨法迪毫不客气地表示,“接下来会发生什么都不知道,我们完全没有空闲考虑这样的问题,事有轻重缓急”。

11月5日,布林肯抵达约旦河西岸城市达拉姆安拉,与巴勒斯坦总统阿巴斯举行会见。会见结束后,他又飞往巴格达与伊拉克总理会面,但都同样不得要领。

▲10月26日,在位于纽约的联合国总部,萨法迪在关于巴以冲突的第十次紧急特别会议上发言。图/新华社发(联合国供图)

不可能完成的使命

布林肯此次中东之行是在世界各国对美、以不满情绪空前高涨的背景下展开的。

随着以色列越来越明显表现出将加沙乃至整个巴勒斯坦当作此次报复的直接目标,发动对加沙地面军事行动导致严重平民伤亡,不仅中东阿拉伯世界对美、以不满情绪高涨,美国在西方和世界各地的盟友也迅速与其拉开距离。

在国内,拜登政府一面必须积极回应犹太右翼院外集团和共和党人的压力,一面又要正视民主党内分歧和多个中东移民扎堆的“战场州”民调趋向不利的威胁。因此布林肯不得不匆忙开启中东之行,以期完成一个自相矛盾的使命——一方面高调展示美国对以色列及其立场的“无保留支持”,另一方面又要平息中东国家日益高涨的不满情绪。

为达到前一个目的,布林肯第一站就去了以色列,高调展示了美国的援助和支持;为达成第二个目的,他在内塔尼亚胡公开拒绝翌日仍当着各阿拉伯外交官员的面大谈“人道主义暂时停火”。

但所有这一切都是两头吃力不讨好的:尽管又“背书”又送礼,但不依不饶的内塔尼亚胡却仿佛只听见了原本就寥寥无几的刺耳之言,硬是鸡蛋里挑骨头一一捡出来批判。

尽管竭力多说“拜年话”,中东国家同行的火气却越烧越旺,约旦、埃及外长的“堂怼”似乎日渐成为中东各国外长面对美国高官的“流行画风”。

对此许多美国资深外交老手洞若观火。美国前参议员桑德斯高级外交关系顾问马特·杜斯指出,布林肯此行之所以在传统亲美的中东国家普遍遇冷,甚至直面怒火,是因为“美国政府一方面极力炫耀自己对以色列的支配性影响力,一方面表现出它要么并不具备,要么根本没打算运用这种影响力,去满足本地非犹太各国的要求。”

前美国驻以色列大使夏皮罗指出,内塔尼亚胡之所以表现得有恃无恐,是自信“无论自己如何为所欲为,美国都不会真拿自己如何”。内塔尼亚胡不给布林肯好脸色的另一个关键背景,还在于其将在外交舆论战中的被动处境,归咎于美国“助拳不力”。

而亲巴勒斯坦方的不满则更能轻松找到理由。针对布林肯此次中东之行的“主菜”——“人道主义暂时停火”提议,民间组织阿达拉正义项目执行董事塔马里一针见血指出,“巴勒斯坦人不会接受如下方案——停火送进一些吃的,然后再接着炸你”。

巴勒斯坦智库Al-Shabaka的外国政策研究员沙瓦则指出“拜登政府真想推动人道主义,最简单的方法就是冻结对以色列的金融和军事支持”。至于加沙行政治理的“战后方案”,他们更毫不客气反问“什么时候算战后”?

▲11月7日,以色列总理内塔尼亚胡再次敦促加沙地带民众从北部向南部迁移,称以方仍不会允许任何燃料进入加沙地带。图为在加沙地带中部地区,巴勒斯坦人向南部迁移。图/新华社发(亚西尔·库迪摄)

这仅仅是开始

就在布林肯结束尴尬的中东之行之际,已有多国召回驻以色列大使。而随着以色列空袭加沙浸信会医院外救护车队细节不断曝光,国际间针对以色列的不满浪潮继续高涨,且越来越明显地波及美国。

在美国,拜登政府的处理方式也导致美国阿拉伯和穆斯林社区的强烈不满,本周早些时候的一项调查显示,拜登在阿拉伯裔美国人中的支持率跌至17%。而这一数字在2020年总统选举年时是59%。

如此氛围下,拜登政府仍顽固试图坚持前述两难既定目标,即一方面炫耀自己对以色列的影响力,另一方面在推动加沙停火和巴以问题“两国方案”上,又显示出自己要么不具备,要么不打算使用这种影响力。

如此自相矛盾的使命,注定了布林肯们的中东“冒险之旅”会一次次无功而返。

撰稿 / 陶短房(专栏作家)

编辑 / 刘天红

校对 / 陈荻雁

河北一镇政府多人到老人家中没收过冬煤球,并称是劣质散煤

河北一镇政府多人到老人家中没收过冬煤球,并称是劣质散煤,燃烧,散煤,煤球,老人,镇政府,劣质煤,洁净型,河北省(0)人阅读时间:2023-12-06

美媒:以军计划水淹加沙地道,以官员放话“以各种方式摧毁哈马斯”

美媒:以军计划水淹加沙地道,以官员放话“以各种方式摧毁哈马斯”,摧毁,美媒,哈马斯,加沙地带,以军计划,加沙地道,以色列国防军(0)人阅读时间:2023-12-06

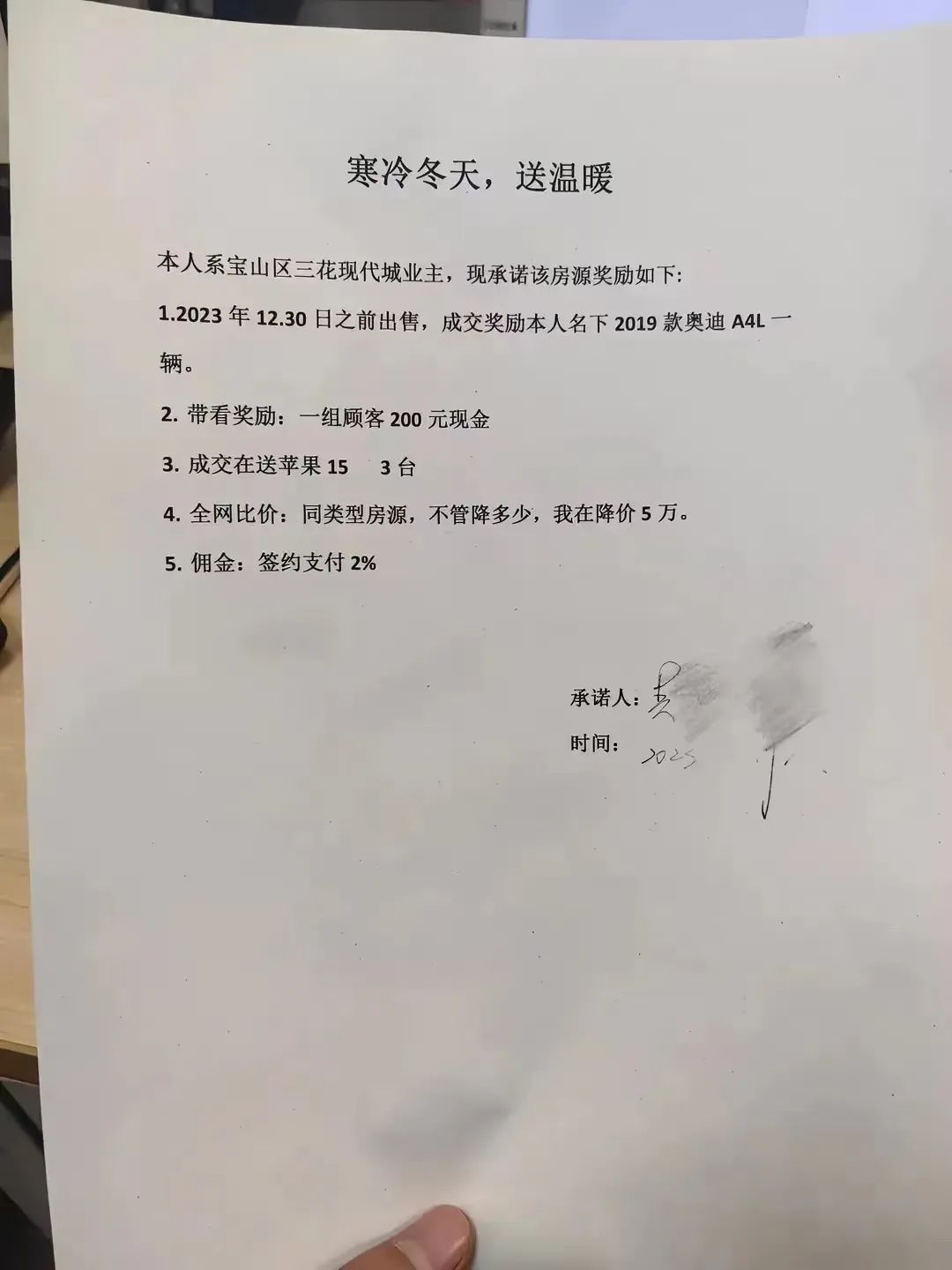

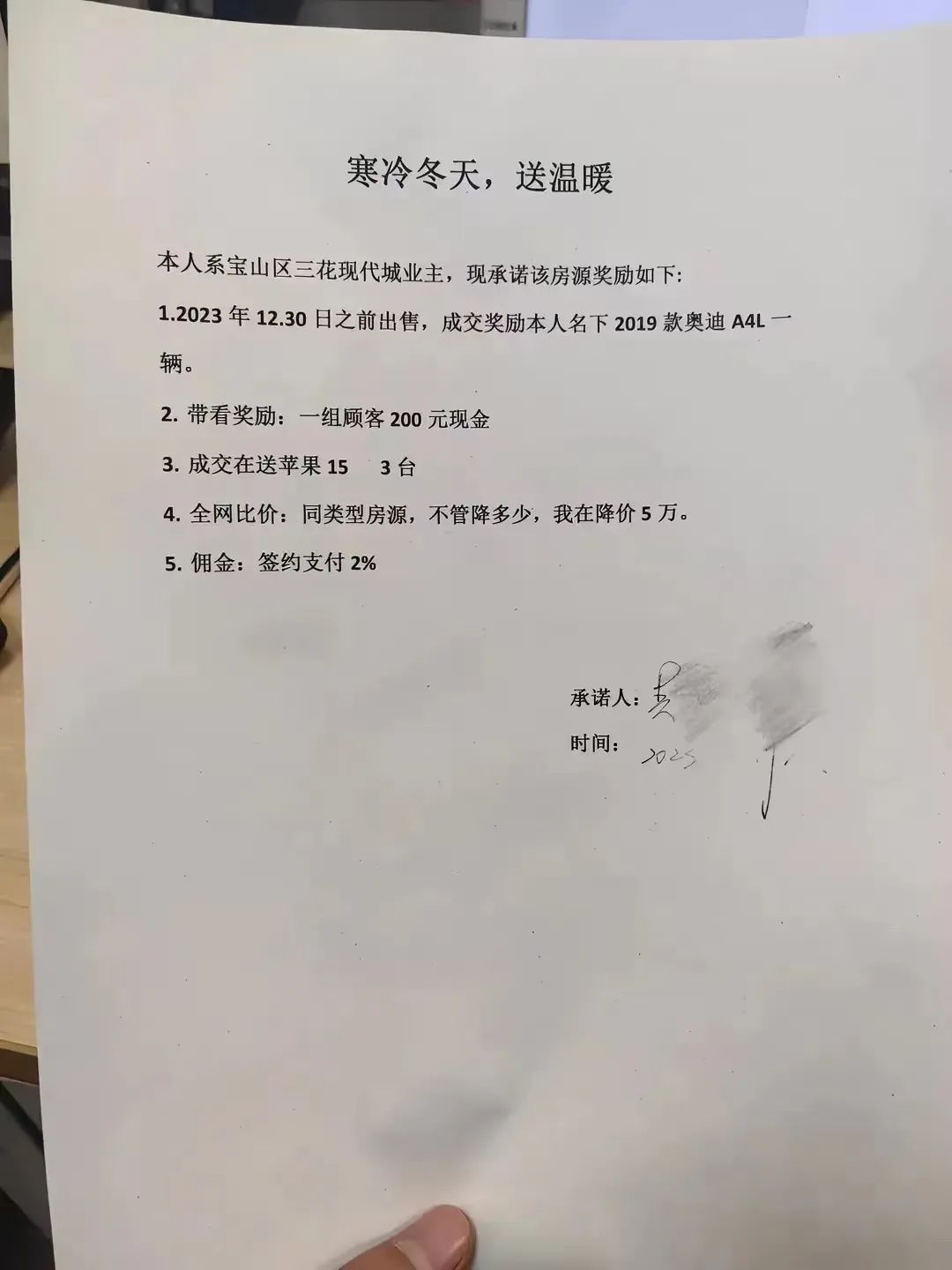

上海业主急售房,成交奖励奥迪还送3台iPhone?有人称很常见,有人提出质疑

上海业主急售房,成交奖励奥迪还送3台iPhone?有人称很常见,有人提出质疑,房源,房产,卖房,中介,售房,奥迪,二手房,卢文曦,上海市,电动车,上海业主,房屋成交总价(0)人阅读时间:2023-12-06

新版出生医学证明什么时候启用 新版出生医学证明从什么时候开始的

2023年3月20日,国家卫健委发布《关于启用出生医学证明(第七版)的公告》,并公布第七版出生医学证明样证式样。4月1日起,我国将启用第七版出生医学证明。(2)人阅读时间:2023-12-06河北一镇政府多人到老人家中没收过冬煤球,并称是劣质散煤

河北一镇政府多人到老人家中没收过冬煤球,并称是劣质散煤,燃烧,散煤,煤球,老人,镇政府,劣质煤,洁净型,河北省..2023-12-06

河北一镇政府多人到老人家中没收过冬煤球,并称是劣质散煤,燃烧,散煤,煤球,老人,镇政府,劣质煤,洁净型,河北省..2023-12-06美媒:以军计划水淹加沙地道,以官员放话“以各种方式摧毁哈马斯”

美媒:以军计划水淹加沙地道,以官员放话“以各种方式摧毁哈马斯”,摧毁,美媒,哈马斯,加沙地带,以军计划,加沙地道,以色列国防军..2023-12-06

美媒:以军计划水淹加沙地道,以官员放话“以各种方式摧毁哈马斯”,摧毁,美媒,哈马斯,加沙地带,以军计划,加沙地道,以色列国防军..2023-12-06上海业主急售房,成交奖励奥迪还送3台iPhone?有人称很常见,有人提出质疑

上海业主急售房,成交奖励奥迪还送3台iPhone?有人称很常见,有人提出质疑,房源,房产,卖房,中介,售房,奥迪,二手房,卢文曦,上海市,电动车,上海业主,房屋成交总价..2023-12-06

上海业主急售房,成交奖励奥迪还送3台iPhone?有人称很常见,有人提出质疑,房源,房产,卖房,中介,售房,奥迪,二手房,卢文曦,上海市,电动车,上海业主,房屋成交总价..2023-12-06杭州怎么摇号车牌 杭州怎么摇号车牌公众号

首先在电脑上登录杭州市小客车总量调控管理信息系统网站,根据手机号密码登录,进入个人用户中心界面。选择相应身份类型,确认无误后,点击..2023-12-06

首先在电脑上登录杭州市小客车总量调控管理信息系统网站,根据手机号密码登录,进入个人用户中心界面。选择相应身份类型,确认无误后,点击..2023-12-06